1000多年前,西晋文学家潘岳《家风诗》中的“义方既训,家道颖颖”是关于尊崇家文化、恪守祖训、保持良好家风的名言。在中国的家文化中有一种说法:道德能够使家庭和家族延续传承十代以上,耕读和诗书次之,而财富富贵不过使家族延续三代而已。

当我的知交刘育平捧回“第二届全国文明家庭”沉甸甸的奖牌时,我更加坚信一种传承的力量。

26年前,我因为编刊物《上虞通讯》,向刘育平约一张“人民大桥”的封面照。那时,我刚进机关,他却已是名声很盛的摄影家。他第一次给我留下的印象是平和、朴实、善良、尽责。那天,为拍到这张满意的“人民大桥”灯火璀璨的夜景,我与他一起在曹娥江边等了2个多小时。从中,我学到的不仅仅是一些拍摄知识,更是一种一丝不苟的精神。

的确,摄影对刘育平来说,已渗进血液里、融入生命中。就工作而言,大家都戏称他为“皇家摄影师”,无论担任上虞文化馆书记还是担任上虞文联副主席期间,重大活动、重大事件、重要领导现场他都是第一拍摄者。就艺术而言,他有梦想和情怀,总在寻找脚下一个个时代的鼓点。

说起最满意的摄影作品,圈内圈外的人都会点赞刘育平的那幅经典之作《娥江儿女》,我也多次被光影中透出的情景所震撼:画面中,旭日东升,染红了海,映红了天,海天浑然一色,宛如一幅巨大无垠的幕布。在黑黝黝的地平线上,飘扬的红旗,流动的扁担、铁锹,昂扬的身姿,构成一派热火朝天的工地景象,形成了一支“奋斗者之歌”的时代交响曲。

刘育平后来告诉我,拍到好作品真不容易啊:这照片摄于1991年冬天。那时上虞开展治江围涂九一丘大会战,他连续半个多月在茫茫滩涂安营扎寨,与6万民工同吃同住同劳动。在那火热的气氛中,刘育平被感染得热血沸腾,常常飞奔寻找最佳拍摄点,在激动中按响一连串咔嚓声,连被锋利的冰碴和芦桩刺破了脚底也全不觉疼。就这样,他拍到了这幅佳作。这幅作品先后获得了全国新农村摄影佳作奖、浙江省第七届影展优秀作品奖等荣誉。

“摄影家只有到人民中间去,扎根生活,才能创作出好作品。”刘育平深有体会地说。

其实,刘育平的人民情、家乡情早已超越了一般的摄影创作。他几十年如一日踏遍虞山舜水,为家乡父老义务拍照万余人次。当他从镜头里看到一辈子从未拍过照的山村老人,他们脸上那喜从心出、灿烂无比的笑一次次地感动着他。他用自己的摄影作品,一次次地参加“娥江天使”等志愿拍卖,一次次地传递爱心力量。当获悉老家水竹村筹建文化礼堂,他当即携刘家兄妹率先捐款5万元。更令人敬佩的是,他11次向国家档案馆捐赠历史纪实照片5万余张。他也被授予浙江省“德艺双馨”优秀摄影家称号。

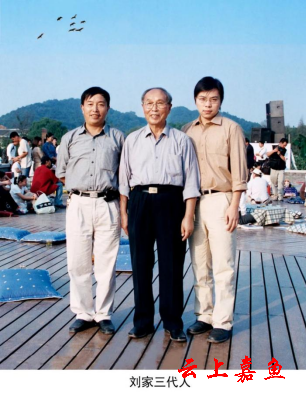

在2019年的《浙江日报》“镜像”摄影版上曾刊登一张《上虞摄影四代人》的照片,刘育平站在中间,流露着欣慰的笑容。是啊,上虞摄影人怎么会忘记呢!刘育平担任过上虞摄影家协会掌门人25个春秋,其间,他敢做引路人、铺路人、架梯人,把上虞的摄影搞得风生水起。我曾多次跟随刘育平的摄影团队深入采风。在四明山腹地一个叫棠棣村的偏远客栈,他手把手地教我如何抓拍大自然的最美瞬间。刘育平常常是话不多,理深,让我知道摄影也如“轮扁斫轮”——工匠做车轮时,榫眼松紧会导致车轮松滑或滞涩,而使松紧适当这种手艺,必得之于手而会于心。

我与刘育平的交往中,常常觉得他的内心是那么的澄明安静、率真阳光,如一泓山泉淙淙流淌,波澜不惊、坦荡无私,漫随云卷云舒。也因此,他的人缘特别好,是大家口中公认的“好人”。如今退休已十年,他依然忙得不亦乐乎。

孔子说,“三十而立,四十而不惑,五十知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩”。刘育平已近七十,他说,岁月会改变脸的沧桑,但不能松垮人的质地,“生命不息,耕耘不止”。他心中一直坚守着做人的那个“矩”。刘育平家的客厅墙上挂着一幅书法作品,“理必求真,事必求是,行必踏实,言必守信,财必清廉。愿共勉之”。这是刘育平父母刘祖香夫妇在32年前为膝下儿女制定的《五必示儿》的家训,由曾担任过20多年校长职务的母亲赵合轩执笔。几行行书带着隶意,流畅稳健,力透纸背,也深深镌刻在儿女们的心头。

说来也巧,刘祖香老人也是我的忘年交。他是离休干部,做过县领导,被誉为上虞的“一代茶人”,80多岁的人还经常去年轻人办公室一起聊天探讨。刘老是上虞茶界筚路蓝缕的拓荒牛。20世纪五六十年代,他带领开垦上虞地处章镇的千亩荒山,创办地方国营上虞茶场。他辞别妻儿,卷起铺盖住进山边荒凉的庵堂,办起茶叶技术学校,自编教材、自当老师、自任校长,一干25年,终将千年荒山建成了现代化茶叶实验基地,后来又创立了享誉全国的“觉农圣毫”名牌,取得巨大经济效益,而他的艰辛劳作却全是无私奉献,所有技术指导费、奖金分文不取。刘老撰诗自勉:“离休之年逢盛世,老骥志在千里行,奋蹄不为扬鞭故,奉献岂能计名利。”

作家王旭烽写《茶人三部曲》时,刘老乐于做其向导和助手,白天陪她上四明山、会稽山茶区采访体验,晚上又整理素材给她。那天,我们和王旭烽喝茶,说起刘老,她深深动容了。在茶汤袅袅的氤氲之中,我分明看到王旭烽的双眸已渐红润。后来,《南方有嘉木》一书获得了茅盾文学奖,王旭烽在送刘老的书的扉页上写了“薪尽火传”。

刘老的言传身教,在社会上有口皆碑,在家族中更是有着穿越时空的定力。

刘盼,刘育平的儿子,我几乎是看着他长大的,他从小彬彬有礼,宽额大眼,一脸和善,属于质朴、淳厚、低调的一类。他从不生活在爷爷、父亲的光环里,但他深受爷爷、父亲的精神滋养。刘盼说,墙上的家训是他守正的根脉,让他不敢有丝毫的懈怠。现任《上虞日报》影视部主任的他,常常背着硕大的摄影包,手握“长枪短炮”出入新闻现场。有时,我不经意间会发现父子俩一起蹲伏在某个角落,呵呵,上阵“父子兵”,这本身也成了别人眼里的“风景”。汶川地震那年,刘盼冒着生命危险奔赴现场采访,冒着余震风险抢拍纪实照片500余幅。这些作品里,凝聚着他冲锋陷阵的果敢,凝聚着人间大爱的感动,更凝聚着家人的牵挂……刘盼没有忘记自己的使命和担当,人生路上,一步一个脚印,“浙江省青年岗位能手”“浙报先锋好支书”等一连串的荣誉便是最好的明证了!

刘育平一家三代党员,而他们大都耕耘在文化园里,包括我所认识的他的妻子刘兰芳,一直在嵊州担任乡镇文化站长,儿媳胡晓钦担任中学美术教师。

家是最小国,国是千万家。在这个最小国里,守着的是家国情怀,仿佛窗外的那棵紫薇,光洁粗壮的枝干上,一代代枝杈繁盛,阳光下恣意盛开的紫薇花芬芳着、芬芳着……

来源:浙江画报